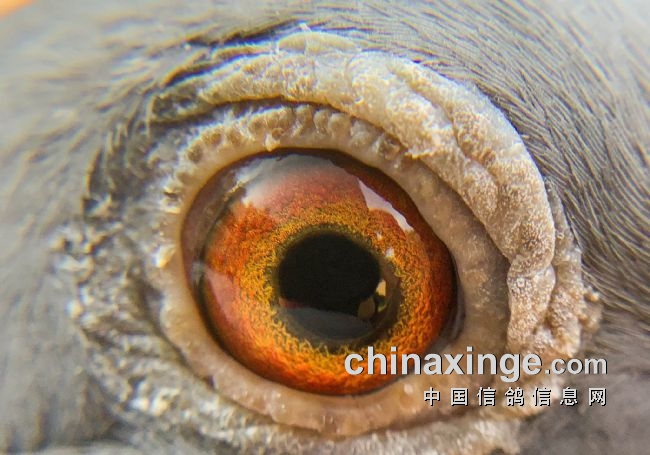

浅谈鸽眼四字诀:干、老、厚、实

2025-08-15 06:10:43.0 (1760次) 作者:咕咕鸽通常,鸽友们鉴赏一羽好鸽子,第一眼往哪儿看?十有八九,是眼睛。鸽眼,向来是鸽友间讨论最热衷的话题。翻开老鸽经,常能看到这样的说法:“干、老、厚、实”四字诀,是判断一羽信鸽能否远翔、能否做种的重要标准。下面,我们不妨来细说一二。

先说“干”。所谓“眼砂干结,面砂干燥”,说的是眼睛看起来不水润,没有那种湿漉漉的反光,反而有种“干爽”、“清亮”的感觉。老鸽师常说,这样的鸽子视物清晰,辨向明确,适合远程飞行。反之,眼睛水滢滢、湿漉漉的,面砂模糊不清,就被认为是“眼神涣散”,定向不准,难堪大任。

这话有一定道理。眼睛过于湿润,可能与体质偏弱、代谢不佳有关,确实不是强健赛鸽的典型特征。但“干”不等于“好”,更不能单凭这一点定生死。有些中短程快速鸽,眼睛略带光泽,反应灵敏,爆发力极强,难道就因“不够干”而淘汰?显然不妥。所谓“干”,更应理解为一种健康、警觉、不浮肿的状态,而非追求极致的“枯涩”。

再看“老”。苍劲、老气的眼砂,被奉为“飞行素质的象征”。老鸽师说,只有经历过长途跋涉、风吹日晒的磨炼,加上家族多代远翔基因的积累,才会出现这种老练纯青的眼神。嫩黄、奶白的眼砂,则被认为是稚嫩,多属中短程赛将。

但问题在于,“老”是个主观感受。什么样的砂才算“苍老”?是颜色深?结构粗?还是整体气质沉稳?不同人看,标准各异。更重要的是,眼砂的“老相”未必与年龄或飞行能力完全同步。有些年轻鸽眼神老成,有些老鸽反而眼神涣散。我们更应关注的是鸽子的实际飞行表现,而非一味追求看起来很老。

第三是“厚”。优秀长程赛鸽,面砂应厚实、粗壮、饱满,这是“耐力”的象征。相反,面砂稀薄、光亮的,往往爆发力强,适合中短程冲刺。这一点相对更贴近实际。长程飞行对体能、定向能力要求极高,厚实的面砂可能与更发达的血管网络和感光组织有关,支持长时间飞行。但“厚”也不应绝对化。

许多顶级赛鸽,尤其是快速鸽,面砂并不厚重,反而清透有神,反应极快。它们靠的是精准导航与高速飞行能力,而非传统意义上的“耐力型”结构。因此,“厚”可作为长程鸽的参考,但非唯一标准。

最后是“实”。指底砂密集、堆积成形、厚重凝练,给人一种踏实、沉稳的感觉。这是远程赛鸽和优秀种鸽的常见特征。相比之下,亮薄底砂虽也见于优良赛鸽,但多出现在中短程或速度型个体中。

“实”强调的是结构的紧凑、凝聚感,确实能给人以可靠的印象。但现实中,许多飞出好成绩的鸽子,底砂清亮通透,甚至带“玻璃眼”特征,速度极快。这说明,“实”并非速度的敌人,更不是衡量潜力的绝对标尺。

个人看来,四字诀是经验的总结,也是观察的线索,但绝不是放之四海皆准的“真理”,它更像是老一辈鸽人在通过大量实践归纳出的“眼感”。今天的我们,可以看眼,但不能“唯眼”。真正决定一羽鸽子能否飞得好,还是靠血统、家族、身体素质等综合因素来考量。

文章来源于网络